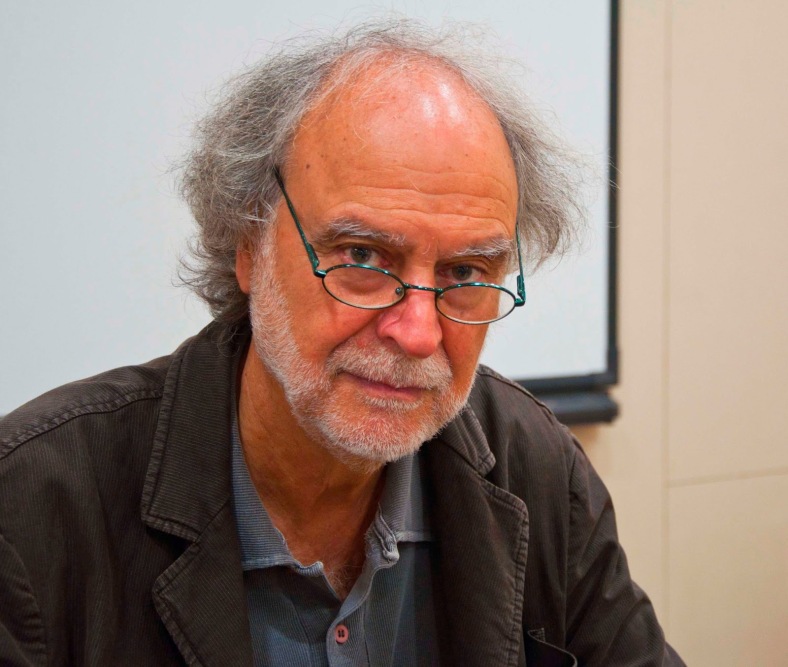

Ontem à noite, o antropólogo e etnógrafo Massimo Canevacci esteve na Unisinos, em São Leopoldo, para falar sobre “Smart cities, cultura digital e renovação política. Contradições e possibilidades da revolução 4.0”. Mas quem estava esperando mais uma palestra mostrando os benefícios de se espalhar sensores pela cidade para gerenciá-la de forma mais eficiente, com inteligência artificial e visualização de dados, certamente se surpreendeu. Questões menos óbvias, mas claramente fundamentais, foram propostas por Canevacci para enriquecer o conceito de Smart Cities buscando evitar que a gente cometa os mesmos erros que projetistas e pensadores do passado recente.

Canevacci começou traçando uma linha histórica e artística do conceito de ubiquidade, essa ideia de se estar ao mesmo tempo em todos os lugares em nenhum, essa desterritorialização da nossa identidade que é muito forte na cultura digital mas que, segundo ele, já começou na era do rádio. Italiano, Canevacci citou o exemplo do rádio durante o facismo e o nazismo, que era considerada “a voz do Fuhrer” em toda a Alemanha ou do Duce na Itália, uma presença espectral que estava simultaneamente em todos os lugares em nenhum – como todo o poder simbólico e concreto que isso tem. A partir daí, lembrou os estudos de Adorno sobre a ubiquidade do rádio e citou David Lynch, David Cronenberg, Black Mirror, Nam June Paik e Tran Ba Vang como exemplos de artistas e obras que compreenderam a identidade ubíqua das pessoas antes mesmo da academia estudá-la em toda sua riqueza.

Mas o que a identidade ubíqua tem a ver com as Smart Cities e a Indústria 4.0? Assim como a cibernética foi constituída como campo tendo à mão ideias das teorias sociais, Canevacci propõe que é preciso entender muito bem essa fragmentação da identidade das pessoas (e dos objetos, que também passam a estar em todos os lugares e em nenhum com a Internet das Coisas) para não acabarmos gerando mais problemas do que soluções com toda a estrutura tecnológica que está sendo pensada e projetada para a integração de cidades e objetos com as redes. Para ele, o conceito e os projetos de Smart Cities ainda são muito debatido na base do “sensores + dados + inteligência artificial = soluções para todos nossos problemas” (o que Evgene Morozov chama acidamente de “solucionismo”) e sugere que é importante & urgente olharmos para isso pensando melhor o lugar das pessoas e de suas questões subjetivas nessa rede. Isso, sob pena de repetirmos o erro de querer resolver complexos desafios humanos apenas com a tecnologia. A audiência de Mark Zuckerberg com o Senado americano, que aconteceu algumas horas antes da fala de Canevacci, é um exemplo vivo do que pode acontecer quando a tecnologia é projetada sem um viés cultural, ético, social e humano.

Canevacci também ressaltou que é preciso revisar e renovar certos conceitos teóricos para dar conta dos desafios contemporâneos no âmbito das Smart Cities e da Revolução 4.0. Sua própria pesquisa está buscando expandir conceitos do marxismo (do fetiche da mercadoria ao metafetichismo) e da teoría crítica (da personalidade autoritária para a personalidade digital autoritária) para ajudar a construir alternativas viáveis de modos de pensar e de viver que os projetos revolucionário-tecnicista (por obsessão com o futuro tecnológico) e revolucionário-humanista (por obsessão com fórmulas do passado) não estão conseguindo. Ele perguntou literalmente: “qual é a proposta da esquerda para a Indústria 4.0? Qual é a proposta da FIESP para a Indústria 4.0?” E aproveitou para conclamar os interessados a “ensinar a esquerda a pensar essas questões e a se comunicar” e a reformular a universidade rumo a uma proposta mais transdisciplinar e menos refém de suas caixinhas clássicas.

Pois, ao vivo, em pouco menos de 2 horas, Canevacci mostrou qual é a vantagem de sermos transdisciplinares e não estarmos fechados em nenhuma caixinha.

***

Em um momento muito perspicaz e bonito, Canevacci lembrou que foi a ubiquidade de Marielle Franco que tornou ela uma ameaça ao establishment político: Marielle não pertencia a um lugar só; estava na favela e fora dela, em todos os lugares e em nenhum. Se estivesse só dentro ou só fora, disse o professor, ela não seria um “problema” e não teria sido assassinada. Tragicamente, a morte de Marielle a tornou ainda mais ubíqua – ou assim esperamos.

***

A palestra de Canevacci ontem faz parte de um ciclo sobre Revolução 4.0 do Instituto Humanitas.

No site do Instituto Humanitas tem diversas entrevistas com ele.

***

Foto: Rivista di Scienze Social